很多人以為會講超過一種語言就等於可以當翻譯,這是民間非常普遍的迷思。當然,在日常生活中扮演簡單的溝通橋樑或許綽綽有餘,但要用在工作上就必須學習術語、務求嚴謹、達到精確。

我剛來韓國開始上班的最初幾個禮拜,對業務概念不足,對公司也認識不深。那個時候上司交給我最多的工作,就是連續不斷的翻譯。

基本上韓國的很多企業都主要可以用大、中、小三種規模來劃分。近年越來越多海外的品牌想要進駐韓國,很多時候在這裡沒有分公司或市場部的,都自然會委託廣告公司,來處理公關、策展、設計,甚至直接和業務管理有關的一些開拓活動。

要在韓國立足,不會韓語幾乎不可能成功,除非你已經是大品牌。否則,這個時候就必須慎重尋覓一家經驗足夠又溝通得來的代行社。小型的,原本就職員不多,客戶群相對狹小,基本上不太可能英語流暢,除非是剛留學回國的初創 (Start-Up) 企業家。

大型的,絕大多數都是外國 agency 的附屬公司,能聘請英語能力出眾,可以擔當外國品牌業務的,基本上成本不低,給客戶開的服務價碼肯定很高。

要執兩用中,就是找像我公司一樣,全社有四、五十個員工左右的中型企業。我暗地裡評估了一下,平常可以用英文書寫郵件,起碼可以交代業務的同事,大概佔整體的兩成。但是能真正開口說英語,無障礙接待客戶和流利講解業務的,只有包括我自己的三個人。

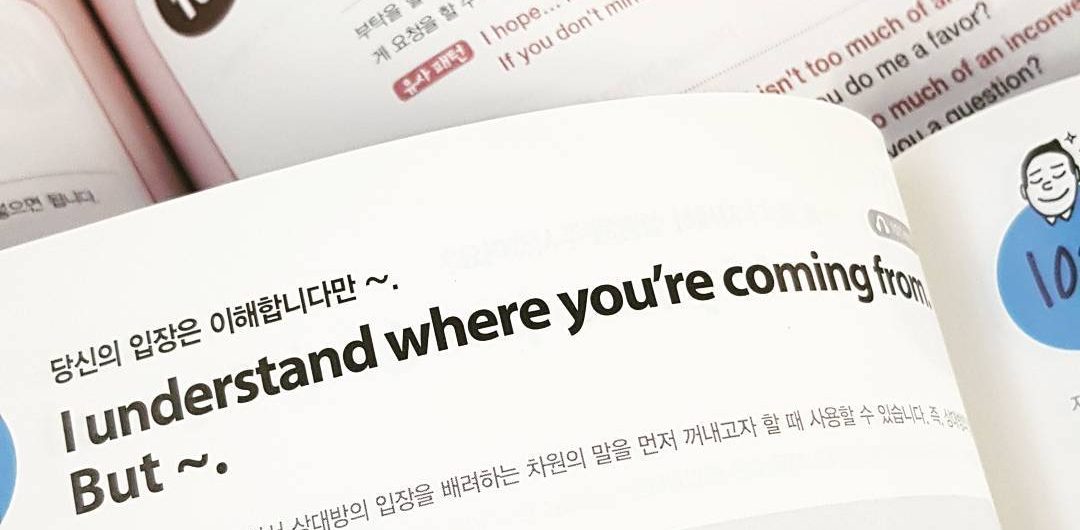

我最初翻譯得最多的,先是公司的介紹書。藉此,我得以窺探公司過去的業績、所累積的客戶經驗,更能就這樣的機會吸收不少韓文的詞彙。

再來就是企劃書。

很多時候,總部在海外的客戶會要求用英文撰寫企劃書。而我們內部的動腦會議、策劃過程,是全韓文思考模式。除非 PowerPoint 本身由我執筆,否則由於創意來自團隊,很多非常優秀的點子都是其他同事想出來的,企劃書就會由他們下手,然後再交給我從頭到尾翻譯成完美對應的英文版。

有參加會議的時候還好,至少我知道來龍去脈。但是,一半以上的項目都由其他同事全權負責,我未必知情。某天突發英文版的需求,就會扔給我先消化、再翻譯。

有馬來西亞的晚輩也希望到韓國工作。如果是偏數理的工程師,自然就能憑專業脫穎而出。但要當個像我一樣偏文商的白領,韓文不行就必須確保英文行。

在我的工作領域,其實會中文只是潛在的能力,暫時並無多少實際用處。作為馬來西亞人,華語再流利,在韓國並無多大需求。

恕我說得更直白一點:跟中文有關的工作是留給中國人的,我們搶不來,別浪費時間。