關於我「不是長命人」並可能在 46 歲告終的故事,是我在《星洲日報》專欄開篇時埋下的一顆種子。多年來,它像個偶爾閃爍的警示燈,不常亮起,卻從未完全熄滅。

畢竟,我還沒到 47 歲。

我聽過民間「破劫」的智慧。若說你有血光之災,便去捐血,以善意的「見紅」化解兇險;若說你會破財,就去買件心頭好,把破財轉爲實實在在的擁有。

但如果預言你會死去呢?我總不能爲了「應劫」,真去嘗試自殺未遂吧?風險太高,萬一弄假成真,直接應驗了預言,豈不是很搞笑?

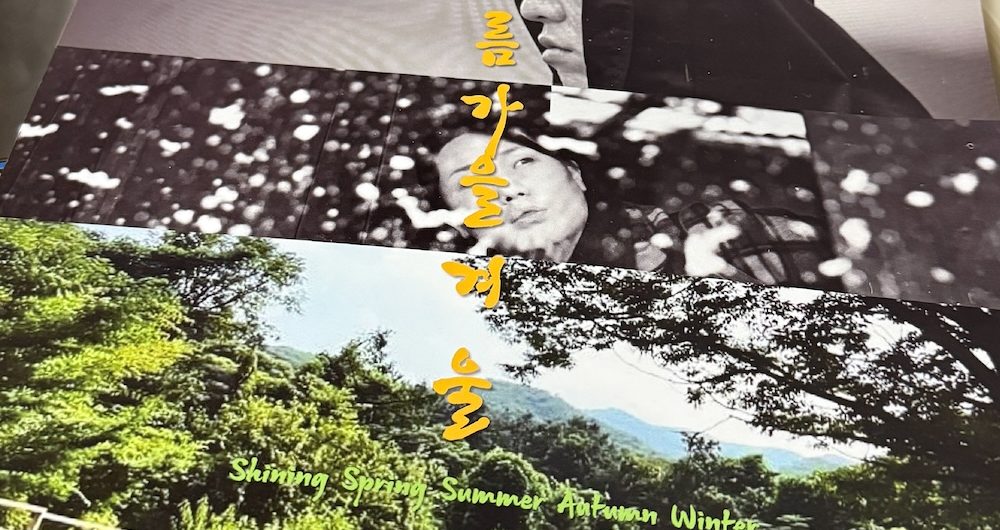

去年,一位在馬來西亞拍獨立電影的同鄉來韓國出差,約我吃飯。席間認識了一位韓國獨立電影導演,相談甚歡。沒想到幾天後,導演竟打電話來邀請我「主演」他企劃中《春、夏、秋、冬》四部曲的「秋天」篇章。

真的假的?

一看劇本,全身起雞皮疙瘩。故事裡唯一的角色,是個在韓國生活的外國人,自知生命將盡,因恐懼等待死亡的折磨而決定自我了斷,卻歷經各種失誤,最終自殺未遂,活了下來。

這情節,跟我那個 46 歲的大限,產生了令人啼笑皆非的共鳴。

如今,這份荒誕的命題,竟以電影拍攝的形式交到我手上。導演並不算認識我,更不知道我那無稽的隱憂。這純屬巧合的安排,反而給我一種「主動破局」的暢快。既然無法在現實中安全地「預演」死亡,那麼在鏡頭前以表演的名義「死」一次,或許正是最精妙的解方。

拍攝過程更像一場行爲藝術。我只需將這些年對「期限」若有似無的焦慮,以及那種「與其被動等待,不如主動觸發」的微妙心態,平實地展現出來。

自殺的戲份其實非常荒誕。

主角是個怕死的笨蛋,想著在車裡燒炭,卻被嗆得狼狽不堪,慌亂中撕掉所有貼在車窗的膠布,跌出車外,再連滾帶爬去裝水潑向車內。最後他坐在草地上,望向刺眼的陽光,恍然領悟連「結束生命」都這麼麻煩,於是只能繼續活下去。

「秋天」和其它 3 部短片,連同其他導演的作品,由京畿道西南部平澤地方政府資助拍攝,旨在培養演藝人才,因此在當地的小劇場上映。我坐在觀眾席,看自己在銀幕上求死不能,感覺格外超現實。散場時,竟有小觀眾跑來要簽名,說叔叔演得好,以後紅了簽名會值錢。

我當然簽了。

47 歲的生日還未到,但我真心希望那部短片能算是一場最巧妙的「破劫」儀式。

誠如我在韓國業餘劇團打滾的日子裡所想的,我這「外國人」身份,居然就鬼使神差地「造就」了一齣戲。我擔任了主角,在虛構的情節裡,將自己那份懸而未決的命運預告,徹底消費、演繹並封存了起來。

並且,在整個演出過程中,語言從未成爲累贅,因爲那是韓國影壇第一部完全以檳城福建話演出的作品,片長 15 分鐘。